司法書士試験の勉強をしていると、やっぱり避けて通れないのが「条文の言葉を正確に押さえる」ことですよね。

特に記述式で答案を書くとなると、漢字一字の書き間違いがそのまま減点につながるかもしれない。だからこそ、普段から気をつけておきたいな、と思っています。

最近ちょっとした出来事がありました。

それは「留置権」の要件を確認していたときのこと。

留置権の成立要件を口でスラスラ言えるように

留置権の成立要件は民法の基本中の基本。すぐに口に出せるようにしておく必要があります。

- 債権と物との牽連性

- 他人の物を占有していること

- 債権が弁済期にあること

- 占有が不法行為によって始まったものではないこと

この4つ。

私は毎日のように唱えるように確認しているのですが、この中に「牽連性」という、ちょっと普段は書かない字が出てきます。

「牽」……。ふだんの生活で手書きすることなんてほとんどありません。

いざ紙に書こうとして「ん?」と止まる

試験勉強では条文を音読するだけじゃなく、紙に書いて定着させることもよくやります。

ところが、「牽連性」と書こうとして、ふと手が止まってしまったんです。

「え、牽ってどうやって書くんだっけ?」

頭の中では「なべ冠の下に1辺が抜けた四角を書いて・・・ワ冠に牟?」というぼんやりとしたイメージはある。

でも、実際に筆を運ぼうとすると、順序が曖昧……。

まさか司法書士の答案で字が止まるなんて。これはちょっと恥ずかしい。

調べてみたら意外な書き順!

そこでネットで「牽 書き順」と検索。すると便利なサイトがすぐに見つかりました。

参考にしたのは「書き順辞典」などのページ。

なんと!「牽」という字は、まず「玄」っぽい部分を先に書き、そのあとで上に“かぶせる”ように横棒を加えるんです。

これは正直、びっくりしました。

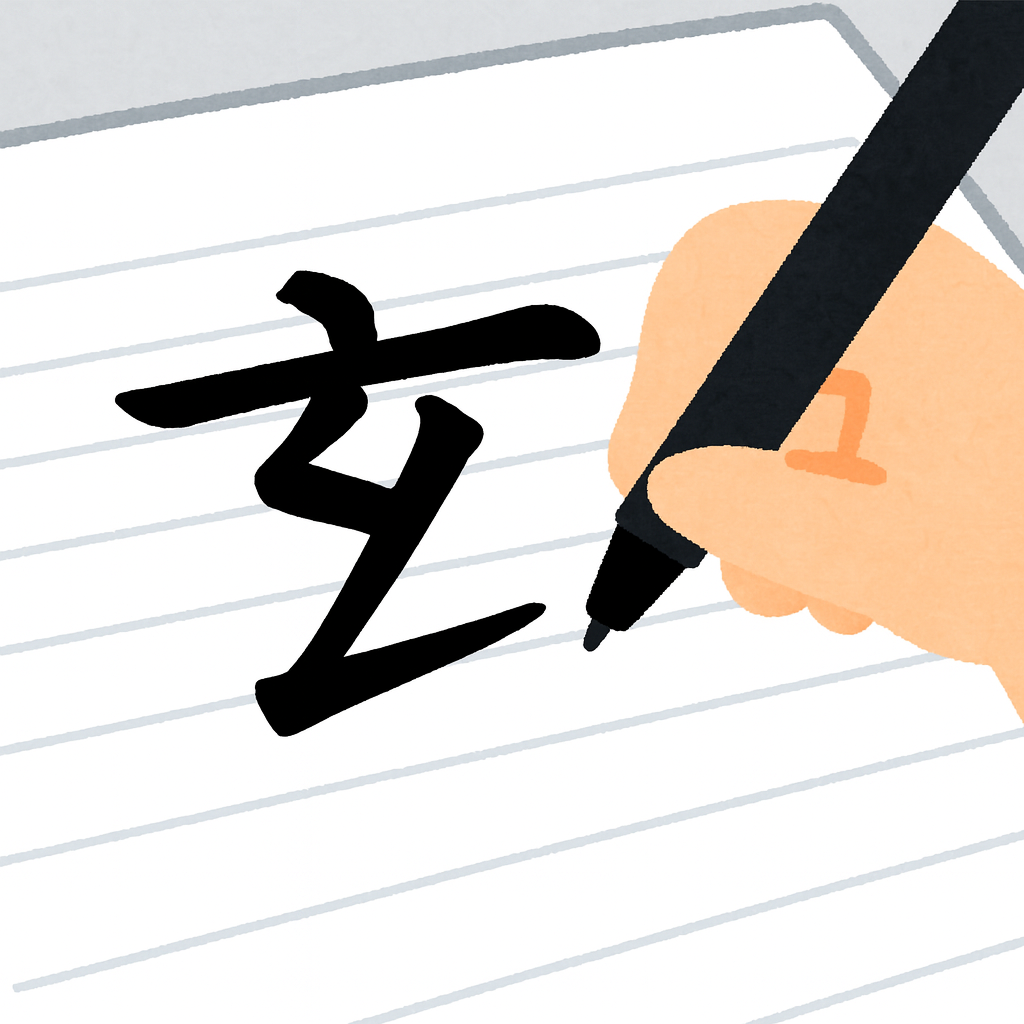

アップした画像のように、最初に「玄」を書き上げる。

そして最後に、ワ冠のような形を上から“後付け”する。

「えっ、そんな順番だったのか!」と、軽く衝撃でした。

小学校の頃を思い出す

そういえば昔、小学校の頃は「漢字辞典」をよく使っていました。

分厚い辞典をめくって、部首索引や音訓索引から調べていく。意味や熟語は調べられましたが、書き順が丁寧に載っていたかどうか、今となっては記憶があいまいです。

とにかく、今のようにインターネットで一瞬で「この漢字の書き順はこう!」とアニメーションで示してくれるなんて時代ではありませんでした。

試験勉強をしていると、「昔だったらこれを調べるだけで10分20分はかかっていたんだろうな」と思うことがよくあります。

便利な時代と、学び直しの楽しさ

今回の「牽」の件であらためて感じたのは、「学び直し」のおもしろさです。

大人になって、しかも試験勉強を通して、ふとした漢字の書き順で立ち止まる。

でも調べてみると新しい発見がある。

しかもネット環境さえあれば、一瞬で調べられる。

「便利な時代になったなあ」と、しみじみします。

逆に言えば、便利なツールをどう使うかが大事。

昔よりも効率的に勉強できる環境が整っているのだから、それを活かして司法書士試験合格につなげたいと思います。

まとめ ――「牽」を侮るなかれ

法律用語には、普段の生活では使わない漢字がたくさん出てきます。

「牽」もその一つ。

読めるし意味もわかるけれど、いざ手で書くとなると迷ってしまう。

今回の出来事で痛感したのは、「読む」と「書く」は別物だということ。

特に司法書士試験の記述では、条文の言葉をきちんと「書ける」ことが求められる。

だから、用語を暗記するだけでなく、こうして実際に紙に書き、手を動かして確認していくことが大事だと思います。

そして何より、「牽」という字の独特な書き順。

これからは答案用紙に堂々と、スラスラと書けるはずです。

おわりに

司法書士試験の勉強を通じて、思わぬところで小さな発見があります。

たとえそれが漢字一字の書き順でも、ちょっとした気づきが勉強のモチベーションになったりする。

「牽」という字を通して、改めて「知ることの楽しさ」と「学び直しの喜び」を実感しました。

これからも一歩ずつ、合格に向けて積み重ねていきたいと思います。

コメント