8月12日だろうか、司法書士試験の基準点が発表になっていました。

懸案の、予備校によって回答が変わった問題は、全員正解のようです。

これ作った人、首かなぁ・・・

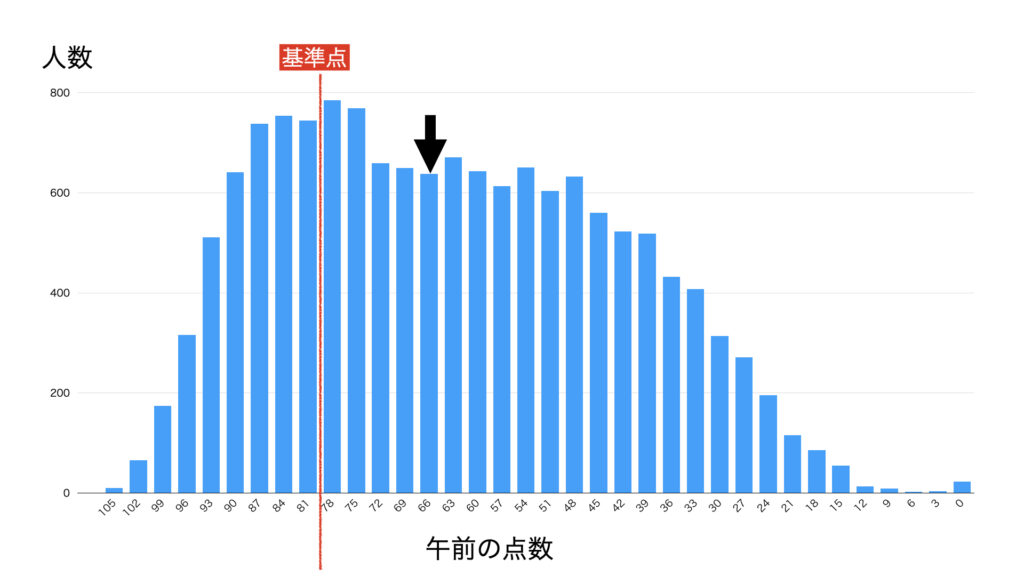

で、せっかく点数ごとの人数分布が出ていたので、ヒストグラムを作ってみました。

僕は35問中21問+おまけ1問で、22問。点数は1問あたり3点で、66点。

もちろん、基準点の78点からは程遠いんですけどね。

でもヒストグラムに僕の点数のところを黒矢印で書くと・・・何やら分布としてはど真ん中なんだな、僕は、と思ってしまいました。

基準点の引き方って、結構真面目というか、そんなにえげつなくない切り方なんですね。

全体の27%くらいが基準点をクリアしているようです。

だって78点って、35問中26問な訳だから。

Vマジックちゃんとやってれば絶対取れる点数だな。

それにしても、無料公開講座で、森山先生が言ってたけど、先生たちも毎年試験を受けているみたいで、答案は、あえて0点にして出しているようで。

だからでしょうね。チャンスレベル以上に点数の低い0点が23人もいる。

そうそう、森山先生の「司法書士試験開放テクニック50」も無事手に入れて、早速この最新の情報を書き換えようと本を開いてみました。

すると、最初の基準点のところで、

平成30年度の・・・午前の部では105点中78点(26問)、午後の部択一式105点中72点(24問)、・・・

あれ、令和7年の最新版でもおんなじだ。

そういえば、公開動画で、先生が、予算の都合上、毎年基準点を突破する人数は一定にしていると言ってた。

でも人数と点数は必ずしも一致しないというか、難しすぎたら点数を下げなきゃだけど、まぁ、変な問題がありはしたものの、うまく例年通りの難易度をキープしていたということでしょうか。

だとすれば、試験作る人、天才だな。

じゃあ来年の試験も、この基準点を余裕でクリアするレベルまで頑張らないとな。

ただ、令和六年から午後の記述が70点満点だったのが140点満点になる。

その辺りの整理は、ちょっと書き直さないとだから、自分で赤字で書き直してみた。

そうすると・・・

3つの基準点の合計に対して、プラス34点取らないと合格点にいかないことを考えると、もし択一でその上乗せ分を稼ぐとなると、前より厳しくなるけど、午前で31〜33問、午後で29〜31問取る必要がある。

で、VマジックでR7年はどのくらい解けたかという情報を見てみると、午前で33問、午後で31問。お〜これはピッタリ条件を満たしている。

やっぱVマジックを信じて頑張るしかないな。記述さえ程々の感じで乗り切ればいけそう。

いや〜それにしても、改めて度数分布と今の立ち位置を見ると、俄然やる気が出た。がんばろっと。

コメント