こんにちは。今日は日曜日。少し長めに勉強時間が取れたので、この2週間の勉強の区切りとして、司法書士試験の民法の復習を実施しました。

僕が今取り組んでいるのは LECのVマジック講座。配信される授業を軸に、効率的に復習を繰り返すスタイルです。ただ僕の場合は、そこに「脳科学の知見」を少し取り入れて、自分なりの工夫をしています。

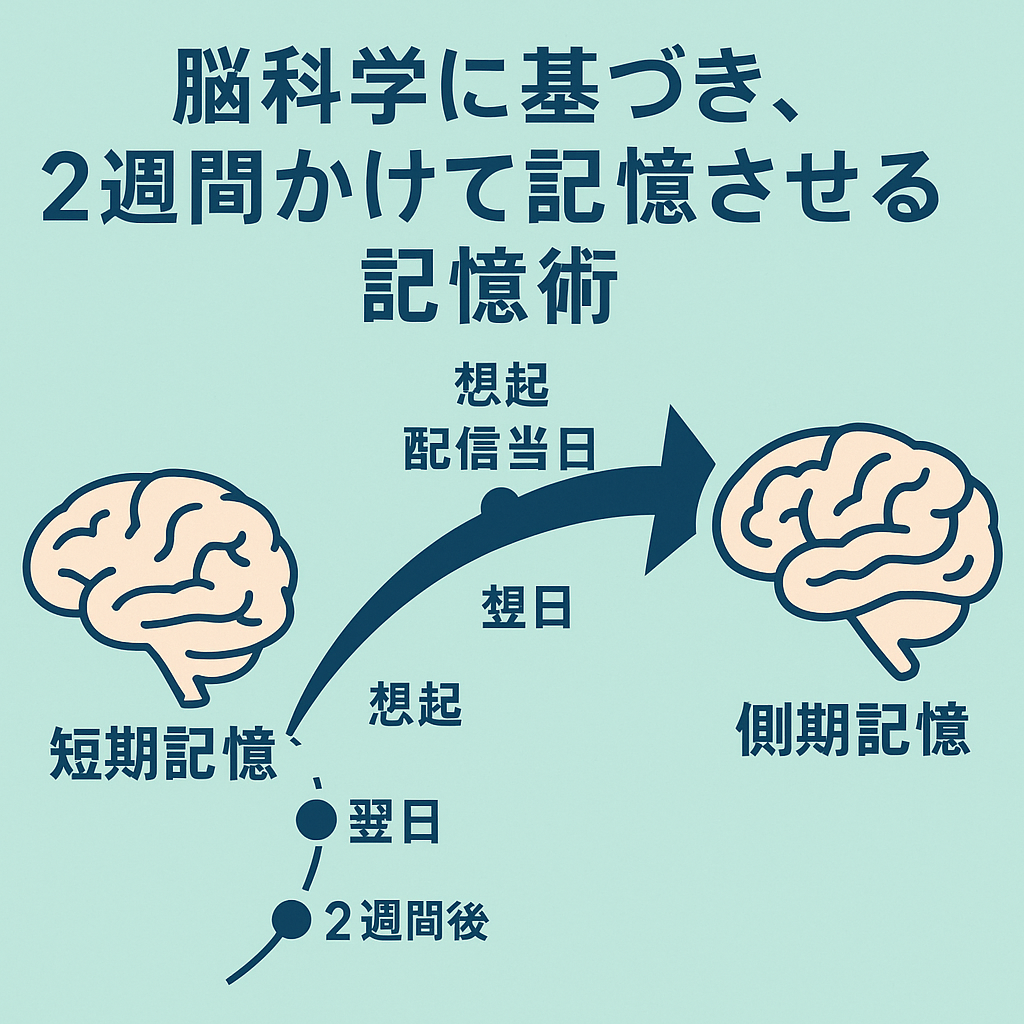

記憶の仕組みと復習のタイミング

人間の脳には、情報を短期的に保管する「海馬」と、長期的に蓄える「側頭葉」があります。

よく「2週間に3回以上思い出すと長期記憶に移る」と言われますが、これは実際の脳科学の研究にも裏付けがあるそうです。

そこで僕は、授業の復習を 段階的に積み重ねる仕組み にしました。

- 配信当日と翌日:がっつり勉強して短期記憶に入れる

- 次の配信前:前回分を軽く振り返る

- 週末:2回分の授業をざっくり復習

- 2週間後:フルでしっかり復習

こうすると、忘却曲線に沿って何度も思い出すことになり、自然と記憶が長持ちしていくんです。

今回の復習メニュー

今日は、約2週間前に受けた 第1回と第2回の民法の授業をまとめて復習しました。

それぞれ3ユニットあるので、合計で6ユニット分。午前と午後に分けて取り組みました。

僕のやり方は、1ユニットごとに 4ステップ で進めます。

1)問題を解く(約13分)

まずは手を動かして問題を解きます。ここで「覚えていたかどうか」ではなく、「思い出そうとしたかどうか」が重要。脳にとってはこの“検索作業”そのものが記憶を強化するプロセスになります。

2)テキストチェック(約14分)

問題を解いて出てきた知識の穴を、テキストで補います。論点ごとに「なぜ間違えたのか」を確認する時間です。

3)ビデオ倍速視聴(約34分)

講義を倍速で聞き直します。テンポよく全体像を再確認でき、授業のエッセンスが頭に戻ってきます。

4)テキスト再チェック(約12分)

最後にもう一度テキストを確認。視覚的に整理して、今日のユニットを“締める”イメージです。

5)自作復習ノート(約6分)

見開きで1ユニットになるように自作した復習ノートを活用。

左側は、文章や図ベース。これに3分。

右側は、Vマジック攻略講座で、テキスト準拠問題集があるので、それをスキャンして印刷し、これという問題をセレクトして、ハサミで切り貼りした6問程度。

これを解いて3分。合計6分でした。

6)再度問題を解く(約7分)

ここでもう一度、ユニット関連の準拠問題を全部解く。

もうこの時点では全問正解するレベル。

7)再度テキスト(約6分)

最後にもう一度テキストを読む。

これで1ユニット 約92分。6ユニットやるとちょうど午前と午後に分けられるので、1日の勉強ブロックとして収まりがいい。

「脳科学×勉強法」の面白さ

この勉強法を続けていると、「今日は定着したな」という感覚がはっきり出てきます。

たとえば、2週間前に学んだ論点を、最初は曖昧にしか覚えていなかったのに、今回復習するとスラスラと理解できる。これは明らかに記憶の場所が“短期”から“長期”へと移った証拠のように思います。

実際に、脳科学では「検索練習効果(retrieval practice)」と呼ばれていて、思い出す行為こそが最強の復習なんだそうです。僕がやっているプロセスは、自然とこれを取り入れている形になっています。

工夫している小技

勉強法そのもの以外にも、ちょっとした工夫があります。

- 復習ノート:黒い表紙のA5ノートを使い、白ペンで「民法」と書いて愛着を持たせる。

- メモ取り:ユニットごとに短い一言メモを残しておくと、次の復習で思い出しやすい。

- 軽い復習の日:週末は問題だけ解き直して、時間をかけずにアウトラインを確認。

「見直し」と「遊び心」を組み合わせることで、勉強が少し楽しくなります。

まとめ ― 記憶は積み木のように

司法書士試験の勉強は、膨大な知識をどれだけ定着させられるかが勝負です。

僕は今回、「脳科学の知見」と「Vマジックの復習型スタイル」を掛け合わせて、積み木を積むように記憶を作り上げています。

- 1回で覚えようとしない

- 2週間かけて何度も思い出す

- 問題・テキスト・講義を組み合わせて定着させる

このリズムを繰り返していけば、膨大な司法書士の知識も、いつかしっかり自分の中に積み上がる。そう信じて、今日もまた勉強を続けています。

👉 もし同じように資格試験に挑戦している方がいたら、「復習のタイミング」を意識してみてください。驚くほど記憶の持ちが変わるはずです。

コメント