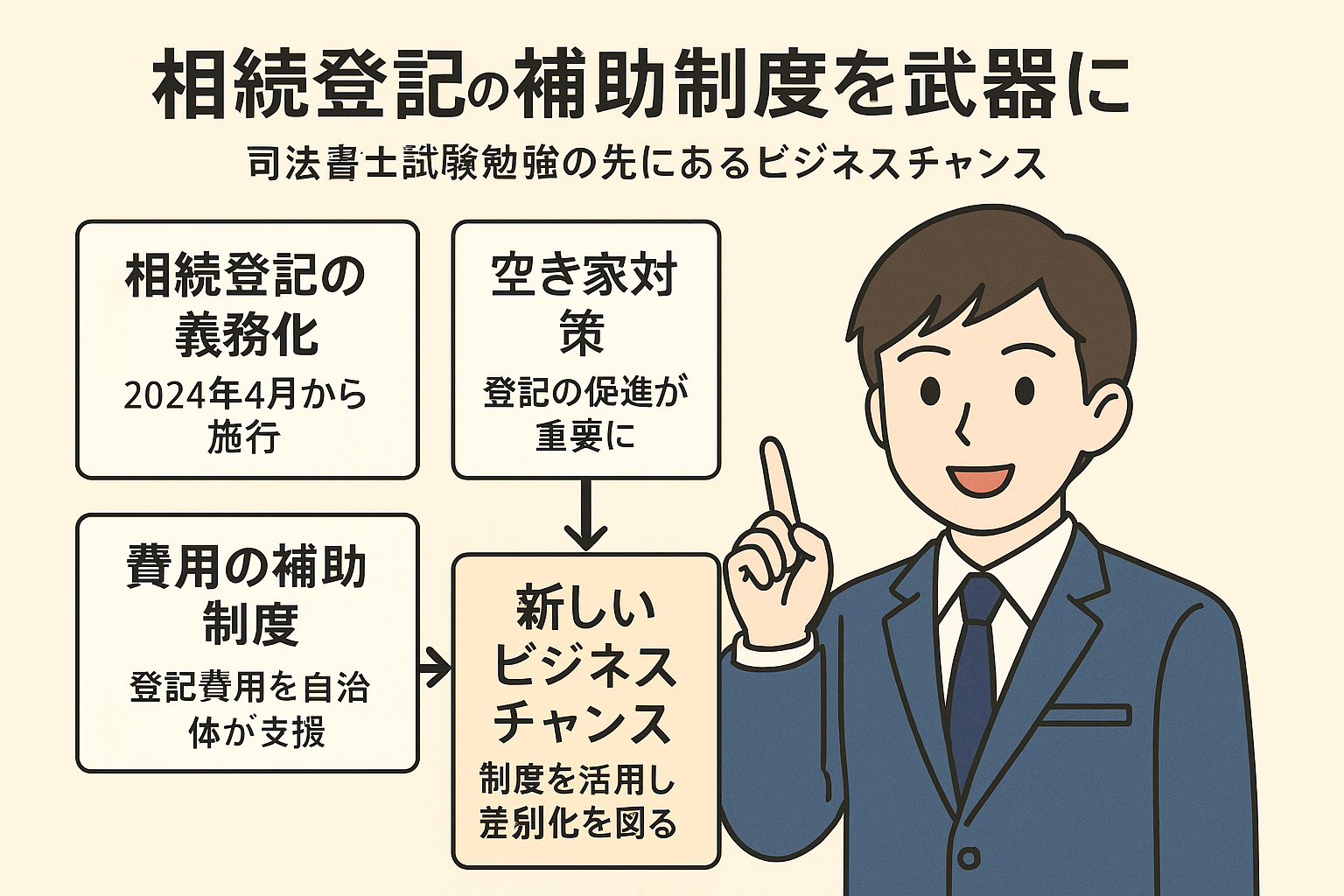

こんにちは。いま私は司法書士試験の勉強の真っ最中ですが、受験勉強を通じて実感していることがあります。それは、法改正や新制度のキャッチアップは単なる試験対策にとどまらないということです。むしろ、将来の仕事で「差別化」や「新しいビジネスの切り口」につながる武器になるのだ、と。今回はその中でも特にホットな話題、相続登記義務化と空き家対策、そして費用補助制度の動きについて、未来の実務家としての視点から整理してみたいと思います。

相続登記義務化:勉強の知識が即ビジネスになる時代

2024年4月から相続登記は義務化されました。

相続で不動産を取得したら、3年以内に登記しなければならず、怠れば過料10万円以下。

受験生としては「よく出る論点」として押さえていますが、実務家としてみれば、これは未登記不動産が一斉に顕在化するビジネスチャンスです。特に空き家問題と絡めて考えると、「登記がされないこと」が行政にとって深刻なリスクになっている。だからこそ、自治体が報酬補助という具体的な形で司法書士を後押しし始めているのです。

関東圏の補助制度の現実

ここでは関東中心に見てみましょう。

① 神奈川県逗子市:流通促進型の大型補助

空き家を売却・活用につなげることを条件に、最大70万円の補助。ここには相続登記費用(司法書士報酬・登録免許税等)も含まれると明示されています。

👉 ポイント:「登記は出口に不可欠」という理解のもと、補助の対象に堂々と入れている。ここを住民に訴求できる司法書士は強い。

② 群馬県千代田町:相続登記ピンポイント支援

相続登記や未登記家屋の表示登記にかかる費用の一部を、上限2万円で補助。司法書士報酬や手数料が明確に対象とされます。

👉 小規模でもこうしたピンポイント補助を導入する自治体は増えつつあり、「費用負担が軽くなる」ことを広報できる司法書士は相談件数を伸ばせる。

③ 東京都:間接的な後押し

東京都や区市町村では、司法書士相談会や家財整理・解体の補助が中心。直接的に登記費用を負担するケースは少ないですが、住民が「相続登記を避けられない」と感じる状況を作る間接支援が厚い。

👉 ここで活きるのは、行政とタッグを組んだ広報・啓発の立ち位置をとれる司法書士です。

全国的な流れから読み解く

関東以外を見ると、北海道の訓子府町が登記費用の1/2(上限5万円)を補助するなど、費用そのものを対象とした制度はすでに各地に存在します。

つまり、今は「登記費用を自治体が補助する」動きが点在的に芽吹いている段階。

これが今後、制度が広がれば一気に標準化する可能性があります。

司法書士にとっては、

- 自治体と情報共有する

- 制度の存在を市民に広める

- 自ら窓口になって利用を促す

という一連の動きそのものが新しいビジネスフィールドになるのです。

先輩司法書士との差別化ポイント

ここで大事なのは、「ただ登記をやる」だけでは古い先生方と変わらないという点です。

受験勉強で得たフレッシュな法改正知識を、すぐ実務に転用できる若手司法書士像を描けるかどうか。

- 「相続登記義務化で困っている方は、費用補助制度を使えばぐっと負担が減ります」

- 「私の方で制度の内容をご説明し、必要書類や申請の流れまでワンストップでご案内します」

こうした制度ナビゲート型のサービスを掲げれば、住民にとっては「頼りやすい司法書士」、行政にとっては「広報を手伝ってくれる協力者」になります。

実務化したときのロードマップ(妄想プラン)

- 補助制度リストを自作

全国・関東・地元自治体の補助制度をまとめたリストを定期更新。 - 相談会と連携

自治体の無料相談会に積極参加し、補助制度と絡めた情報提供を実施。 - 自分のHPやブログで発信

「相続登記、補助制度を使えばここまで安くなる!」という実例紹介で差別化。 - 地域内でのパートナーシップ

不動産業者・解体業者と連携して、登記補助の情報をパッケージ提供。

👉 こうした流れを作れば、単に「登記をする人」ではなく「登記を軸に地域課題を解決する人」になれる。

まとめ:受験勉強を“先行投資”にする

受験の勉強は「試験に受かるための暗記作業」と思われがちです。でも私は、将来の司法書士像を先取りする知識投資だと考えています。

相続登記義務化と空き家対策、そして補助制度の動き。この3つをリンクさせて説明できれば、それだけで古参の先生方より一歩先のアピールが可能です。

司法書士試験の合格はゴールではなく、地域に新しい付加価値を持ち込むスタートライン。

そう思うと、受験勉強そのものがワクワクするし、学んだ知識が実務と直結していく感覚に励まされます。

✍️ 今回のテーマは「相続登記補助制度の実務的チャンス」。受験生である今だからこそ見える未来像を描きました。合格したその日から、こうした知識を武器に、地域で必要とされる司法書士として走り出したいと思います。

コメント