こんにちは。今日はちょっと嬉しい報告です。

先日注文していたA5サイズのノートがようやく届いたので、待ちに待った「復習ノートづくり」をスタートしました。司法書士試験の学習は長丁場ですが、その過程を楽しみながら進められる工夫のひとつとして、このノートが心強い相棒になりそうです。

◆なぜ「復習ノート」を作るのか

僕が受講しているのは、LECの「Vマジック攻略講座」。テキストと準拠問題集を使って学習を進めているのですが、やっぱり一度聞いたり解いたりしただけでは、なかなか頭に定着しないのが現実です。

特に自分の弱点分野は、何度も繰り返し触れないと「あれ、ここってどういう意味だったっけ?」とすぐ曖昧になってしまう。そこで思いついたのが、「自分専用の復習ノート」を作ることでした。

ただノートにまとめるだけではなく、視覚的にわかりやすく、楽しみながら仕上げられるようにするのが今回の工夫です。

◆ノートの構成:見開き2ページ=1ユニット

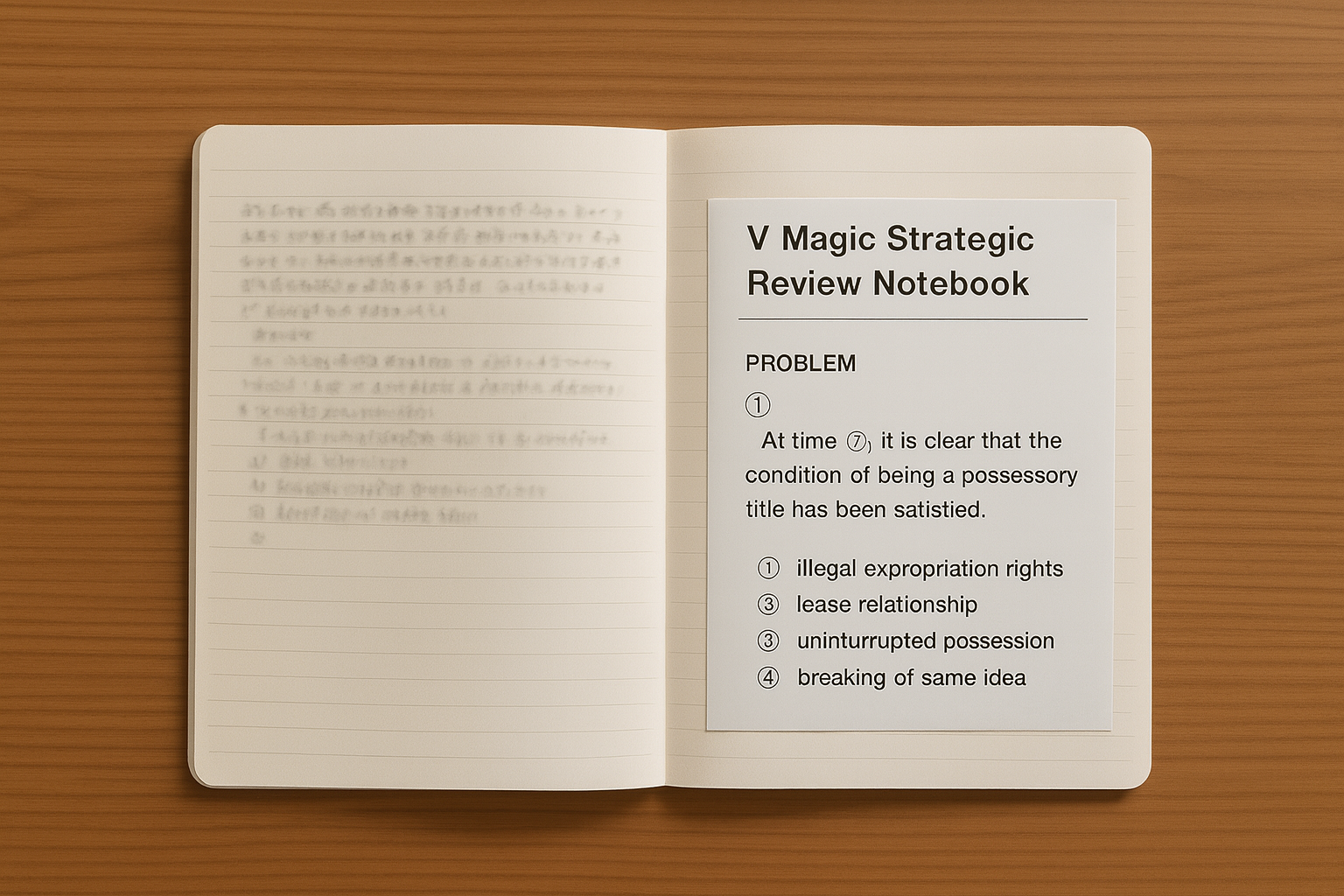

僕が採用したのは「見開き2ページで1ユニットを完結させる」というスタイルです。

- 右ページ:テキスト準拠問題集から厳選した問題をコピーして、切り貼り。自分が特に重要だと思うもの、間違えやすいものを中心に。

- 左ページ:その問題に対応する知識を、小さな文字でびっしりと手書きでまとめる。ただし「全部」ではなく、あえて不得意な部分だけを抽出して書き込むのがポイント。

こうすると、ノートをパッと開いただけで「問題→弱点の解説」という流れがすぐにつかめます。単なるまとめノートではなく、自分に特化した「弱点克服ノート」になるのです。

◆下書き→清書という二段構え

もうひとつ大切にしているのが、「一度白い紙に下書きをしてから清書する」という作業です。

正直、最初からノートに書き込んでしまえば早いのですが、後から見返したときに「字が乱れて読みにくい」「まとまりが悪い」と感じてしまうと、それだけでやる気が削がれてしまいます。

そこで、まずはA4の白紙にラフな下書きを作り、内容を整理した上でノートに清書。これなら文字も整い、余白やレイアウトのバランスもとれて、仕上がりを見るだけでちょっとした満足感が得られます。勉強に「楽しさ」を取り入れるための小さな工夫ですが、これが意外と効果的です。

◆今日やってみた感想

今日はまず、1ユニット=見開き2ページを完成させてみました。

やってみて思ったのは……「これは楽しい!」の一言。

問題を切って貼る作業は、ちょっとした工作のようで気分転換にもなるし、左ページに知識をびっしり書き込むと「自分の手で弱点を克服している」という実感が得られます。

勉強というより「作品づくり」に近い感覚で取り組めるので、集中力が途切れにくいのも嬉しい発見でした。ノートを閉じるときに「また続きを作りたい」と思えるのは大きなメリットです。

◆明日の目標:5ユニット一気に!

今日は試しに1ユニットだけでしたが、明日は一気に5ユニット仕上げるつもりです。

もちろん時間はかかると思いますが、1日の勉強を「ノートづくり」という具体的なアウトプットに変えることで、達成感も倍増するはず。5ユニット分のノートが並んだ光景を想像するだけで、ちょっとワクワクしています。

◆この方法のメリットと今後の展望

実際に始めてみて感じたメリットは大きく3つ。

- 弱点に集中できる

書き込むのは「不得意な部分だけ」なので、時間の無駄がなく効率的。 - 見返しやすい

問題と解説が見開きにセットになっているため、復習がスムーズ。 - モチベーションが上がる

「自分だけのテキスト」を作っている感覚が楽しく、継続の力になる。

今後は、完成したノートを「自作の弱点問題集」として使い、試験直前の総復習に活かしたいと考えています。ノートの量が増えるほど、自分が積み上げてきた努力を目で確認できるので、それ自体が心の支えにもなるはずです。

◆まとめ

司法書士試験の勉強は、とにかく長くて険しい道のりです。でも、その中で少しでも「楽しい」と感じられる工夫を取り入れることは、合格への大きなエネルギーになると思います。

今回始めた「復習ノートづくり」は、僕にとってまさにその一歩。

今日完成した見開き2ページは小さな成果ですが、これを積み重ねていけば必ず大きな力になると信じています。

明日は5ユニット。

そしてその先に、合格というゴールが見えてくるように。

これからも勉強の工夫や日々の進捗をシェアしていきますので、同じように司法書士を目指している方や、資格試験に挑戦している方の参考になれば嬉しいです。

コメント