今日はバイトで勉強しない日。時間に余裕ができたので、これからの学習の進め方について改めて考えていた。特に意識しているのは「復習方法」だ。司法書士試験の勉強はどうしても長丁場になる。その中で、復習の仕組みをどう整えるかが合否を分けるといっても過言ではない。

復習教材の悩み ― 「ケータイ司法書士」を待つかどうか

司法書士受験生の定番といえば、LECの「ケータイ司法書士」シリーズだろう。コンパクトながら試験に直結する情報がまとまっていて、暗記や最終チェックの場面で多くの受験生が活用している。

私も当然気になっている。ところが、今年の最新版の発売日は9月13日。あと2週間以上も先だ。もちろん発売されたら手に取るつもりだが、それまでただ待つというのは正直もったいない。

三省堂のサイトで立ち読みをしてみると、たしかに情報量は豊富だ。

けれども、一つの単元に対してテーマ数が多く、場合によっては1ユニットに対応するだけで4テーマ近くが詰め込まれている。これを全部吸収しようとすると、どうしても時間がかかる。むしろ「Vマジック攻略講座」と対応させながら整理したほうが効率がよいのではないか、と感じた。

Vマジック攻略講座と復習の仕組み

私が受講しているのはLECの「Vマジック攻略講座」だ。民法だけでも12回の講義があり、それぞれが3ユニット構成になっている。つまり民法全体で36ユニットになる計算だ。

学習サイクルとしては、

- 講義前にテキストをざっと読む

- 講義を視聴する

- 講義内容を復習し、問題演習をする

- 最後にテキストを再確認する

という流れを予定している。だが、ただ見返すだけでは効率が悪い。復習専用の「まとめノート」があったほうが、知識が頭に定着しやすいだろう。

「ケータイ司法書士」のように要点をギュッと凝縮したものを自分で作ってしまえば、講座と完全にリンクする形で使える。これがあれば復習がスムーズになるはずだ。

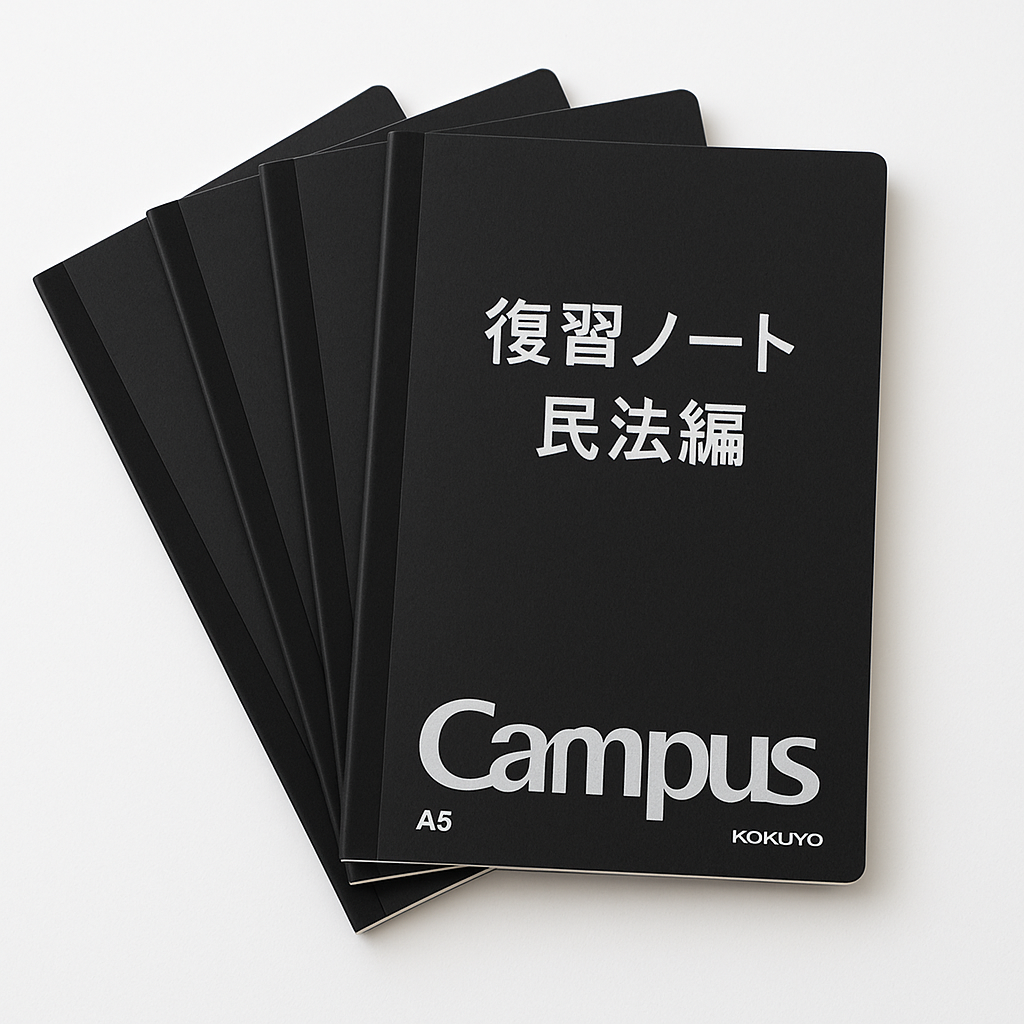

ノート選び ― A5サイズ・40枚にこだわった理由

では、どんなノートを使うべきか。ここで意識したのは「サイズ」と「枚数」だ。

Vマジックのテキスト自体がA5判なので、それと同じサイズにしておくと並べて使いやすい。大きすぎると机が窮屈になり、小さすぎると書き込みに困る。A5が最もバランスが良い。

さらに、民法の36ユニットをすべて網羅しようと思うと、少なくとも40枚程度のノートが必要になる。1ユニットにつき見開き2ページを使うイメージでまとめれば、整理しやすく、余白も活用できる。

探してみると、「コクヨ キャンパスノート A5 5mm方眼罫 40枚 黒 ×5冊セット」がちょうど条件に合っていた。

方眼なら図表もきれいに書けるし、文字をそろえるのも楽だ。これこそ、自分だけの「ケータイ司法書士ノート」をつくるための最適解だと感じた。

復習ノートの使い方のイメージ

このノートをどう使うか、すでに具体的にイメージしている。

- 講義直後にまとめる

その日のユニットの要点を簡潔に整理。テキストの内容をただ写すのではなく、理解したことを自分の言葉でまとめる。 - ケータイ司法書士風に凝縮

重要な条文・判例・論点を一問一答形式にして書く。可能な限りシンプルにして、後から見返したときにすぐ確認できる形にする。 - 問題演習とのリンク

演習で間違えたところは、該当ユニットのページに追記。弱点を可視化することで、復習効率が上がる。 - 試験直前の最終確認用

完成したノートは、試験前に持ち歩く自分専用の「携帯判」になる。市販の「ケータイ司法書士」と同じような役割を果たしてくれるだろう。

モチベーションの源泉

正直に言えば、この作業は少し手間がかかるかもしれない。しかし、自分の手で一つひとつまとめていくことで、ただ暗記するのとは違う学習効果が得られる。さらに、「自分だけの参考書」を作っているという実感が大きなモチベーションにつながる。

司法書士試験の勉強は孤独になりがちで、長期間の戦いになる。その中で「楽しみながら進められる工夫」を見つけることは、継続のためにとても大切だ。今回のノート作りは、まさにその一つになると感じている。

まとめ ― 明日から始まる新しい復習習慣

注文したノートは明日には届く予定だ。黒表紙のシンプルなデザインで、机の上に積んであるだけで気持ちが引き締まりそうだ。これを手にした瞬間から、復習の仕組みづくりが本格的に動き出す。

ケータイ司法書士の発売を待つのも一つの選択だが、それを待たずに自分で環境を整えていく。そのプロセス自体が勉強の一部であり、合格への近道なのだと思う。

さあ、明日からは「自作ケータイ司法書士ノート」を育てていこう。36ユニット分を積み重ねたとき、そこにはきっと強固な知識の土台ができあがっているはずだ。

コメント