司法書士試験の勉強を始めてから、日々の学習のリズムが少しずつ形になってきました。明日は通信講座の第2回目の配信日。つまり今日は、第1回の配信内容をしっかり復習する日です。

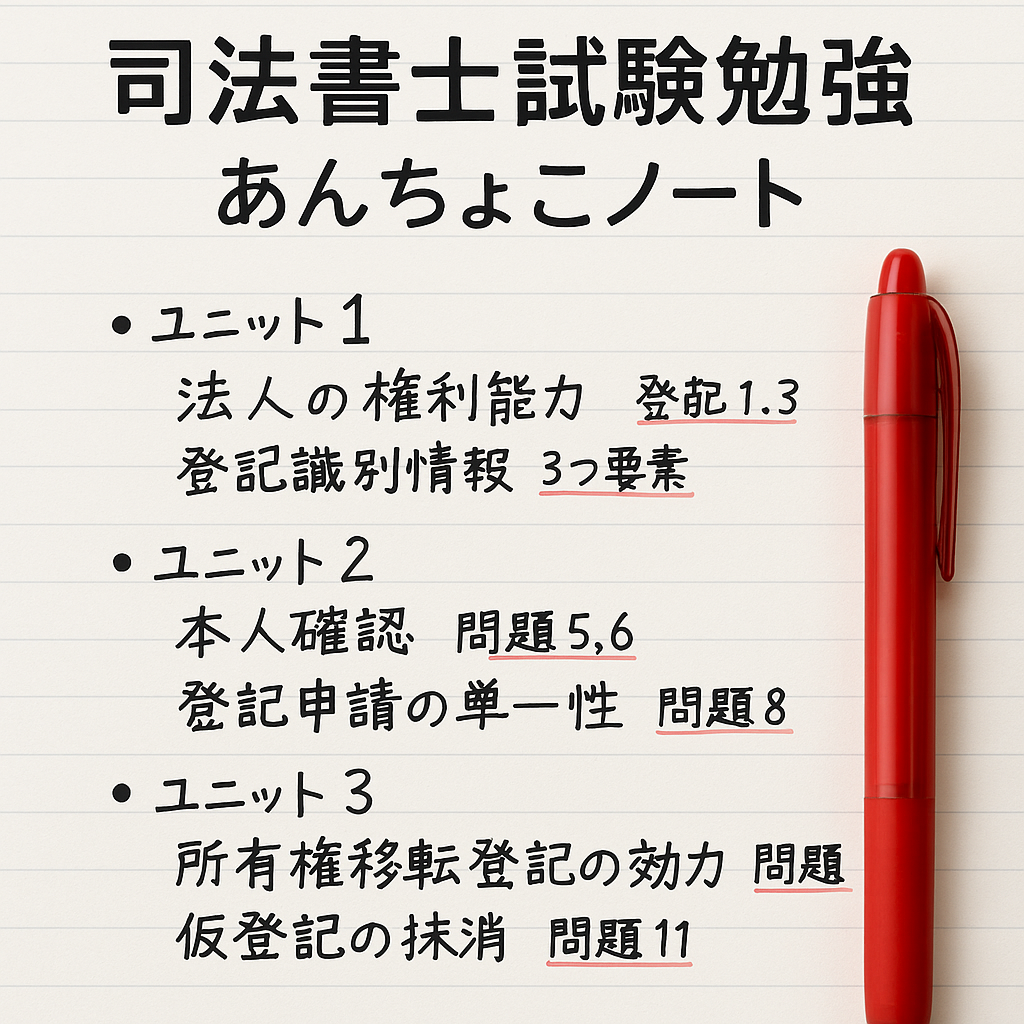

ただ「復習する」といっても、人によってやり方はさまざま。私の場合は、ただテキストを読み返すだけでは頭に残りにくい。そこで今日は、自分なりの“あんちょこノート”を作ることにしました。

あんちょこノート作りの原点

ふと気づいたのですが、私は学生時代から「まとめノート」を作るのが好きでした。大事なことをコンパクトに整理して、自分だけが分かる形で再構成する。単に暗記するよりも、こうしたノート作りを通して頭が整理され、勉強が楽しくなるのです。

司法書士試験の範囲はとても広く、分厚いテキストをそのまま読み返していたら、とても時間が足りません。だからこそ、自分にとっての“あんちょこ”を作り、要点だけをコンパクトに押さえる。この方法なら、後で見返したときにも短時間でエッセンスを思い出すことができます。

そして、今は「ケータイ司法書士」シリーズの発売も9月中旬に予定されていますが、それを待たずに、自分で先行して「ケータイ版ノート」を作っているような感覚でもあります。

復習の流れ ― テキストと問題集を同時に

今回の配信内容は、3つのユニットに分かれています。まずはユニット1のテキストをざっと確認し、同じ部分の問題集を開き、出題とのつながりを見比べながら整理していきます。

大事なのは、「ただ写す」のではなく、「いかに省略してコンパクトにするか」という工夫。例えばテキストに「~の要件は3つ」と書いてあったら、あえて3つを全部は書かない。そこは自分で思い出す練習にして、「3つ」とだけ記す。こうすると、後でノートを見返したときに「3つは何だったっけ?」と脳に負荷がかかり、記憶が定着しやすくなります。

また、問題集の番号も横に書き添えておくと便利です。後で「ここはどの問題で出てきたか」がすぐに確認でき、リンクができるからです。

見やすさの工夫 ― 色ペンの活用

ノート作りで忘れてはいけないのが「見やすさ」です。私は黒ペンで基本を書き、重要な部分や注意したいポイントは赤ペンでマークしています。これだけでも視覚的に情報のメリハリがつき、頭に残りやすくなります。

司法書士試験は暗記量が膨大です。だからこそ、少しでも楽しく、整理された形で進める工夫が必要。単調な復習を「自分のあんちょこを作る作業」に変えると、気持ちも前向きになれます。

思ったより早く終わった理由

今日は第1回分の復習だけ。ユニット3つ分をノートにまとめる作業に取り組んだのですが、思ったより早く終わりました。

その理由は、まだ配信が始まったばかりで量が少ないこともありますが、「コンパクトにまとめる」という方針を徹底したからだと思います。全部をきれいに書き写そうとすれば、時間はいくらあっても足りません。でも「あんちょこ」と割り切って、必要最低限に削ぎ落とすと、驚くほど効率的に進みます。

これは今後の勉強スタイルにとって大事な発見でした。これからどんどん配信が重なり、復習分も積み上がっていきます。そのときに今日のスピード感を維持できるかどうかがカギになりそうです。

「あんちょこ」は未来への投資

司法書士試験の勉強は長期戦。目の前の講義を聞き流すだけでは到底合格できません。理解して、記憶して、整理して、何度も繰り返す。そのサイクルを回すために、私にとって「あんちょこノート作り」は未来への投資です。

そして、このノートは試験直前期に威力を発揮するはずです。分厚いテキストを1ページずつ確認する余裕はなくても、あんちょこを見返せばエッセンスだけは一気に頭に戻せる。自分の言葉で整理したものは、他人が作った参考書よりもずっと記憶に残る。

まとめ ― 手早さと継続がカギ

今日の復習を終えてみて、「手早くやることの大切さ」を強く感じました。丁寧さにこだわりすぎると、積み上がった復習分を処理できなくなります。多少荒削りでもいいから、コンパクトに、スピーディーに。これが合格に向けた現実的な戦い方だと思います。

明日からはまた新しい配信が始まります。第2回の講義をしっかり受け止めつつ、今日作ったあんちょこを使って、第1回の内容をさらに定着させていきたい。積み上げていく日々の一歩一歩が、試験当日の自信につながると信じています。

司法書士という目標は決して易しくはありませんが、こうして工夫しながら勉強している時間そのものが、私にとって貴重な財産になっています。

コメント