森山先生の「司法書士試験解放テクニック50」には、

「事例問題の注意点その① ルールを決めて図を書く」

があります。ちょうど、動産先取特権に基づく物上代位絡みで、ややこしくなってきたので、これを機に、ちゃんと絵を描く練習をしてみようと思います。

比較したいのは、債権譲渡バージョンと一般債権の差し押さえにすぎないバージョン。

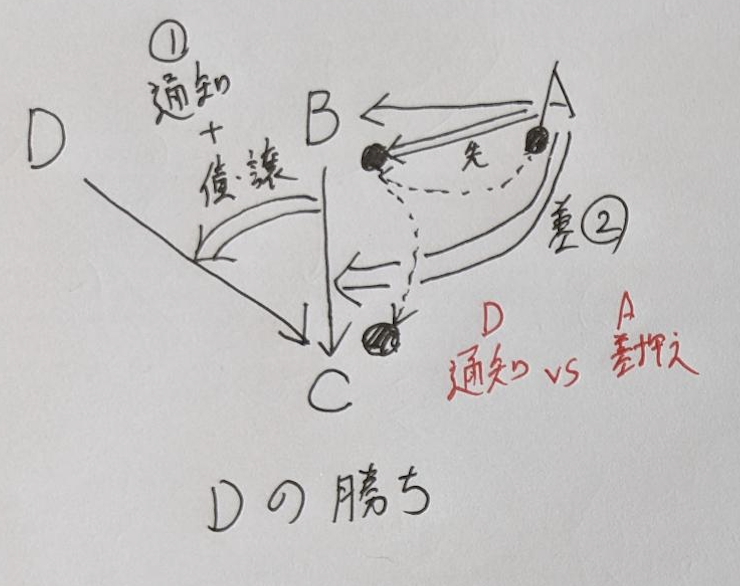

まずは債権譲渡バージョン。

対応する過去問は平成24年11エです。

AがBに甲動産を売り渡し、BがCに甲動産を転売した後、BがCに対する転売代金債権をDに譲渡し、その債権譲渡について、第三者に対する対抗要件が備えられた。この場合において、Aは、動産売買の先取特権に基づき、当該転売代金債権を差し押さえて、物上代位権を行使することができる。

これは、動産先取特権に基づく物上代位 vs 債権譲渡で、最判平17.2.22に対応します。

で、僕が書いた図がこちら。

もちろん、いろいろ参考にしましたよ。Vマジックの方も。

でも、やっぱり自分流に何度か描くと、ある程度のところで落ち着く感覚がある。

今まで、売主から買主に一方向矢印書くだけだったけど、「債権」と言うことを意識して片矢印、で、二重の片矢印を差し押さえだったり債権譲渡だったりして、どれとどれの順番かを意識して①と②を書く。

ここは、債権譲渡の通知か先取特権者の差し押さえかなんで、そのように絵を描くと。

で、問題は次の話との比較。

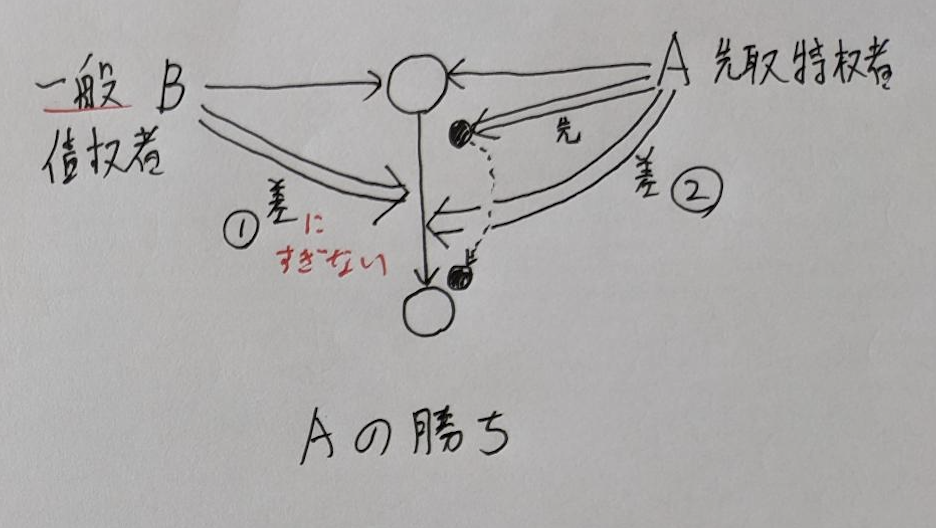

今度は、一般債権者の差し押さえ「したにすぎない」話。

問題は、平成25年の12ー1。

動産売買の先取特権者Aは、物上代位の目的となる債権につき一般債権者Bが差押命令を取得したにとどまる場合には、当該債権を差し押さえて物上代位権を行使することを妨げられない。

これに対応する記述が、Vマジックになかったんで、ブレークスルー見ながら、先ほどの例に合わせた図を書いてみた。

さっきの例のように①と②を書いて、一見②のA差押が負けそうなのに、Aが勝つという話。

一般債権者の差し押さえ「にすぎない」って、どれだけヒント出しているんだと言う話だけど。

これは最判昭60.7.19の話です

ここへきて、ようやく動産先取特権の時の物上代位の話がしっくりきた。

今までなんとなく解いてたんだなぁと反省してしまいました。

やっぱ絵を描くって重要だな。ルールを決めておくと言うのがポイントですね。

コメント