現在進めている資格試験勉強にも、もしかすると、いわゆる認知バイアスのようなものがあるのではと思い、早速chatGPTに相談することにしました。

◆ 認知バイアスとは?

まずざっくり言うと、**認知バイアスは「人間の思考がゆがむクセ」**のこと。意識せずに間違った判断や記憶、思い込みをしてしまう傾向です。

なるほどね。

◆ 資格試験勉強に影響する主な認知バイアス

1. 確証バイアス(Confirmation Bias)

- 自分の信じたいことだけを探して、都合の悪い情報を無視するクセ。

- 例:「この勉強法が効くって信じてるから、他の方法を試さない」

→【対策】

あえて逆の視点や他人の意見も取り入れて、自分の学習方法を定期的に見直すと◎

2. 現状維持バイアス(Status Quo Bias)

- 変化を避けて、今のままでいたがる傾向。

- 例:「今のペースでいいや。計画を変えるのは面倒だし」

→【対策】

毎週小さくても振り返りをして、「変えること=悪いことじゃない」と意識しておく。

3. 過信バイアス(Overconfidence Bias)

- 自分の理解度や記憶力を実際より高く見積もってしまう。

- 例:「昨日やったところは完璧」と思ってたのに、模試でボロボロ…

→【対策】

定期的にアウトプット中心の勉強(問題演習・自分で説明)で、実力を客観視。

4. アンカリング効果(Anchoring Bias)

- 最初に見た情報に強く影響を受けてしまう。

- 例:「この問題は難しい」と思ってしまうと、後も苦手意識が残る

→【対策】

一度「どうせ苦手」と思った範囲こそ、こまめに触れて苦手意識を薄めるのが◎

5. スケジューリング錯誤(Planning Fallacy)

- 自分の計画に甘くなって、必要な時間を過小評価してしまう。

- 例:「今週中にこの参考書終わらせよう」と言いつつ進まない…

→【対策】

「思った2倍かかる」と想定して計画を立てる。余白を持ったスケジュールにする。

お〜、5つも認知バイアスを紹介してくれた。

結構どれも使えそう。

せっかくなので、ステップバイステップで勉強計画練り直しについてアドバイスをもらってみました。

◆ ステップごとの勉強計画 + バイアス対策

【STEP 1】学習全体の見通しを立てる

(バイアス:スケジューリング錯誤)

✅ 具体的にやること:

- 試験日までの「実働日数」をカレンダーで数える(例:あと120日)

- 使う教材や科目ごとに2〜3割多めの時間を見積もる

- 「1冊仕上げるのに○日」は、思った日数の ×1.5〜2倍 にする

💡コツ:

「自分は甘く見積もるクセがある」と前提にするのが超重要。

【STEP 2】週単位の計画を立てる

(バイアス:現状維持バイアス、過信バイアス)

✅ 具体的にやること:

- 1週間の予定を立てたら、日曜夜か月曜朝に必ず振り返り時間を設定

- 勉強した時間と内容をログに取って、自己評価とズレを確認

- 得意分野・苦手分野の理解度を★で自己採点(例:民法★★★、商法★)

💡コツ:

終わった後の「感覚」ではなく、**事実ベース(時間・回数)**で見るのがポイント。

【STEP 3】1日のルーティン設計

(バイアス:確証バイアス、アンカリング効果)

✅ 具体的にやること:

- 苦手分野(避けたくなる)を朝イチ or 頭がスッキリしている時間にやる

- 得意科目や好きな問題集は午後や疲れた時間帯に持ってくる

- 1日の終わりに**「今日1つでも成長したこと」を日記的にメモ**(セルフ補強)

💡コツ:

苦手意識が強くなる前に、早めに小さく触れる。脳は「最初の印象」に左右されやすいから。

【STEP 4】学習方法の見直し(隔週〜月1回)

(バイアス:確証バイアス、現状維持バイアス)

✅ 具体的にやること:

- 勉強法・教材・時間の使い方について「このままでいいか?」を自問

- 他の合格者の体験記や、予備校の講師ブログなどから「別のやり方」を収集してみる

- 少しでも良さそうな方法があれば、1週間だけ試してみるルールを作る

💡コツ:

「変えたくなった時に変える」のではなく、定期的に“変えてみる時間”を設けると柔軟性が保てる。

もっと教えてあげようか?と言われたんで。ぜひ。とお願いすると・・・

じゃあ今どんな感じで進めてるの?

と言われたんで、「毎日全科目やる感じです」というと・・・

なるほど、全科目を毎日まんべんなくやってるんですね!

そのやり方、安定感はある反面、認知バイアス的にはちょっと罠にもなりやすいので、ここからさらに戦略的にしていけますよ。

◆ 全科目同時学習 × 認知バイアスの落とし穴と対策

🔻1. 過信バイアスが起きやすい

- 毎日少しずつ触れることで「全部やってる感」は出るけど、深く定着してないことに気づきにくい。

- 結果、復習の精度や「理解したつもり」が増えがち。

✅ 対策:アウトプット比率を週2〜3回ガッツリ上げる日を作る

→ 例えば「火曜と金曜は午後に過去問演習2時間」「日曜は記述式集中DAY」など。

🔻2. 確証バイアスで同じパターンを繰り返しがち

- 勉強の流れが固定化すると、「自分のやりやすい順番」「慣れた教材」だけに偏りがち。

✅ 対策:週に1回、順番と時間帯をシャッフルする「カオス日」を作る

→ 普段は朝に民法をやってるなら、その日は夜に回してみるなど。

脳が「新鮮な負荷」を受けることで記憶が定着しやすくなります。

🔻3. 現状維持バイアスで“何となく続ける”が生まれる

- 一見順調に見えるので、「このままでいいか」と見直す機会が減る。

✅ 対策:隔週で“リセット&再設計日”をカレンダーに固定 → たとえば隔週日曜の午後、「2週間の振り返り+次の2週間の調整会議」を自分とする。

◆ 改良型スケジュール案(例)

曜日 朝(9:00〜) 午後(13:00〜) 夜(19:00〜) メモ 月 民法 不登法 択一過去問 理論系中心 火 商法 記述演習 記述の復習 記述特化Day 水 民訴 会社法 反復ノート作成 理解整理Day 木 民法 不登法 模擬問題 or 講義動画 苦手潰しDay 金 記述 記述 自由 フィードバック日 土 フル択一演習(全科目ローテ) 解き直し 間違えノート作成 実力確認日 日 週の振り返り・再設計 自由復習 気分転換・軽め メンタルリセット

◆ ポイントまとめ

- 「やってるつもり」を防ぐには、“集中と拡散”を組み合わせる

- 固定スケジュールに“意図的な乱れ”を入れると記憶が強化される

- 週1で「自分の思い込み」をチェックする時間をつくる

いきなりダメ出し食らいました。

やってるつもり・・・かぁ。

ちょっと計画練り直してみるか。

参考文献:認知バイアス

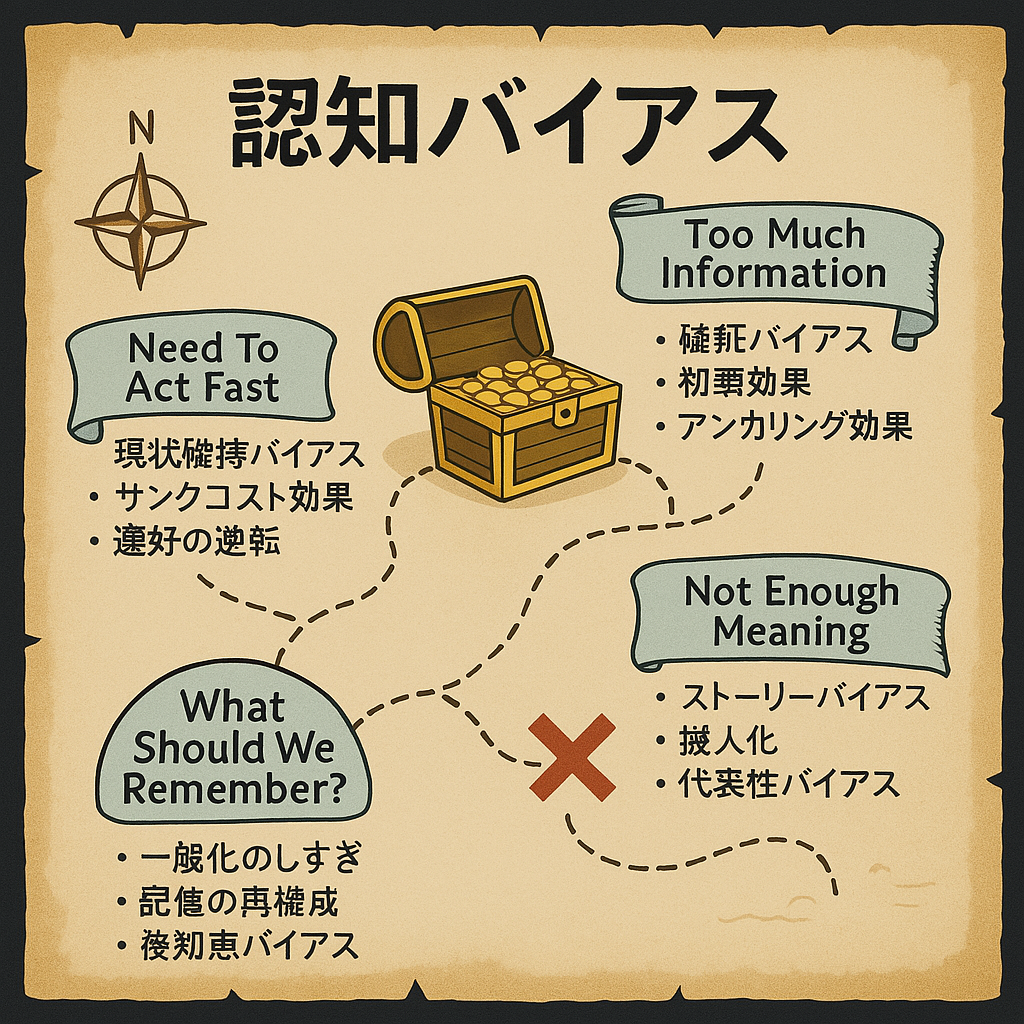

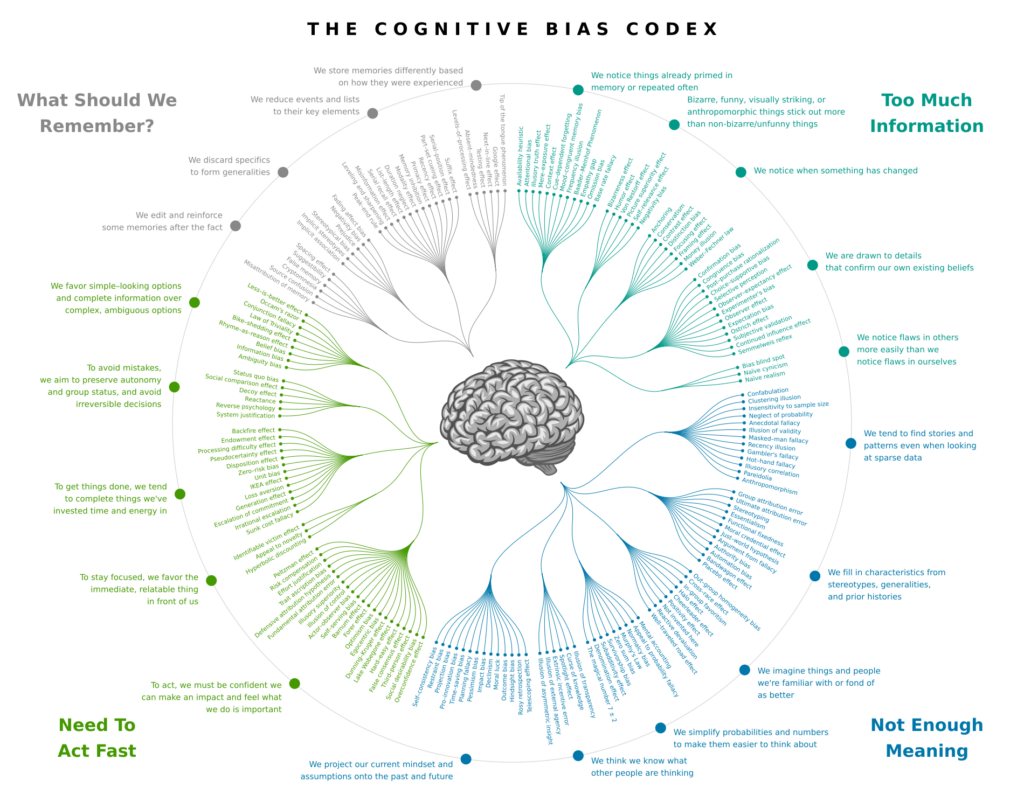

Wikipediaによると、大体4つのカテゴリに分けることができます。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cognitive_bias_codex_en.svg

🟦 Too Much Information(情報が多すぎる)

➤ バイアス例:確証バイアス、初頭効果、アンカリング効果

➤ 勉強への影響:

- 「最初に見た解説が正しいと思い込む」

- 「自分に都合のいい情報だけ集めて満足」

🔑 対策:

- 一つの問題に対して複数の解説や視点をあえて比べる

- ノートに「自分が思い込んでいたこと」もメモする

🟩 Need To Act Fast(すぐに行動したい)

➤ バイアス例:現状維持バイアス、サンクコスト効果、選好反転

➤ 勉強への影響:

- 「今のやり方を変えたくない」

- 「ここまでやったから無駄にしたくない」と非効率な教材を続ける

🔑 対策:

- 隔週で「本当にこのやり方でいいか?」を確認する時間を予定に組み込む

- 勉強法は「仮説→試す→評価→変更」のサイクルに

🟦 Not Enough Meaning(意味が足りない)

➤ バイアス例:ストーリーバイアス、擬人化、代表性バイアス

➤ 勉強への影響:

- 「この条文の背景ってなんだっけ?」がないまま暗記だけ進める

- 「この手続きって何のため?」をスルーしがち

🔑 対策:

- なるべく「背景ストーリー」や「実務でのイメージ」をつけるように意識

- 暗記より「なぜそうなるのか?」を自分に問いながら読む

⚫ What Should We Remember?(何を記憶すべきか)

➤ バイアス例:一般化のしすぎ、記憶の再構成、後知恵バイアス

➤ 勉強への影響:

- 「一度できた問題はもう大丈夫」と思って復習が手薄に

- 問題の本質を変に単純化してしまう

🔑 対策:

- ミスの記録帳を作り、「なぜ間違えたか」まで言語化

- 模試後などに「後から見たら簡単だった」を警戒

◆ 宝の地図を活用する実践ワザ

シーン ありがちなバイアス 試験対策としての行動 勉強法を変えられない サンクコスト、現状維持バイアス 「試験日までなら変えてもいい」と言語化してOKにする 苦手分野を避けがち 回避バイアス、感情ヒューリスティック 苦手科目は「朝イチに10分だけ」などで接触を増やす 模試で自信過剰になる 過信バイアス、後知恵バイアス 「うまくいった理由」と「ラッキーだったかも?」両方を書く

◆ 最後に:自分だけの「バイアス地図メモ」を作ってみよう

この地図の中から、

- 「自分がよくハマりがちなバイアス」3つ

- 「これから気をつけたいバイアス」3つ

を書き出して、手帳やノートに貼っておくと、

勉強の精度も、自分を俯瞰する力も一気に上がります!

最後に、4つのカテゴリに含まれるそれぞれの認知バイアスを列挙しましょう。

What Should We Remember?(何を記憶すべきか)

経験した方法に基づいて異なる記憶を持つ

- 舌先現象:思い出そうとすることが「喉まで出かかっているのに思い出せない」現象

- グーグル効果:検索エンジンの利用などにより、オンライン上で容易に確認可能な情報について、記憶せずに忘れる傾向を示す現象

- 次の番効果:自分が次の番の時、前の人の話の内容が記憶に残らない現象

- テスティング効果:単に情報を聞いたり書いたりするのに比べ、情報を思い出す(検索する)行為をする結果として記憶が強化されること

- 放心状態:ぼんやりしていること

- 処理水準効果:記憶成績は、記憶刺激の処理水準に依存し、処理の深い刺激は処理の浅い刺激よりもよく記憶されるというもの。

イベントやリストを重要要素に減らす

- サフィックス効果:通常はリストの最後の項目が記憶に残りやすいが、最後に「END」などを付けると最後の要素が記憶に残らない現象

- 系列位置効果:いくつかの情報を同時に覚えようとするとき、覚える順番によって記憶の度合いに差が生じる現象です。 一般的に、物事を記憶するとき、情報の最初と最後は覚えていても中盤の部分は忘れやすい傾向にあります。

- 部分手がかり効果:部分的な手がかりが提示された場合、提示されたものに対する記憶は促進されますが、そのことによって逆にその他に覚えたことが思い出せなくなる、つまりその他の記憶は抑制されてしまう

- 新近効果:ヒトは最後や直前に与えられた情報の印象で認識したり影響を及ぼす傾向がある

- 初頭効果:ヒトとは最初の印象や一番目に認識する印象が影響を及ぼす

- 記憶抑制:無関係な情報を覚えてない能力

- モダリティ効果:系列終末部で聴覚呈示の方が視覚呈示よりも再生成績が高くなること

- 持続の軽視:不快な事件について、どれだけ不快な期間が持続したかをあまり問題にしない傾向

- 項目数効果:人は、リストの中のある数パーセントしか覚えることができない。しかし、リストの数を増やすに従い、覚える数は増える。

- 系列記憶効果:いくつかの情報を同時に覚えようとするとき、覚える順番によって記憶の度合いに差が生じる現象

- 誤情報効果:後から提示された情報が、以前に記録された(エンコードされた)情報を保持する能力を妨害してしまう遡及的干渉

- 平滑化と強調化:時間が経つと記憶の細部が曖昧になり、逆に一部分が先鋭になる傾向。

- ピーク・エンドの法則:過去の経験をその時間や経過ではなく、その絶頂時にどうだったか、ならびにどう終わったかだけで判定する傾向

一般化のために特殊性を無視する

- 感情弱化バイアス:嫌な記憶は良い記憶よりも早く忘れる傾向。

- ネガティビティ・バイアス:ポジティブな情報よりもネガティブな情報の方が、行動に強い影響を与えるバイアス。

- 偏見:客観的な根拠なしに共通の特徴をもつモノに対する画一的な見方をすること、特定の集団や属するモノに対して画一的な感情を抱くこと

- ステレオタイプのバイアス:民族や職業などを知ると、そのステレオタイプの影響で記憶が歪められる傾向。

- 潜在的ステレオタイプ:本人の自覚や意図のないステレオタイプ。ステレオタイプとは、多くの人に浸透している先入観、思い込み、固定観念、レッテル、偏見、差別を意味する言葉

- 潜在的連合:人が自分で意識することのできない潜在的態度

事実を知った後に、記憶を編集し、強化する

- 間隔効果:短い間隔よりも長い間隔で繰り返し同じ情報を与えた方が記憶に残る効果。

- 被暗示性:質問者の提示した話によって偽りの記憶が生成される現象。

- 虚偽記憶:実際には起っていないはずの出来事に関する記憶(エピソード記憶)のこと

- クリプトムネシア:過去に本で読んだり人から聞いた話を、自分で経験したように思い込む現象。

- 情報源の混乱:情報源の記憶を誤り、間違った記憶を作り出す現象。

- 記憶の誤帰属:記憶自体は正しいもののその記憶の帰属が誤っていることを指します。例えば、つり橋を女性と渡った時にドキドキした経験が誤って女性の魅力と結びつけられてしまうというつり橋理論も誤帰属の1つとされています。

Need To Act Fast(すぐに行動したい)

複雑であいまいな選択肢よりも、シンプルに見えるオプションや情報を選択する

- 少ないほうがいい効果(オッカムの剃刀):同時に評価した場合には「多い方」を選択するにも関わらず、別々に評価すると「少ない方」を選択する傾向。

- 連言錯誤:特殊なケースの方が一般的なケースより起こりやすいと考える錯覚。

- パーキンソンの凡庸法則(自転車置き場の議論):組織が些細な物事に対して、不釣り合いなほど重点を置く傾向。

- 韻踏み効果:韻を踏んだり似たような表現を繰り返すと説得力が増す効果。

- 信念バイアス:論理的に正しいが信念に反する主張よりも、論理的に間違っているが信念に合致する主張を信じる傾向。

- 情報バイアス:多くの情報を集めた方が正しい決定ができると考え、関係の無い情報を集めてしまう傾向。

- 曖昧性効果:情報が不足している選択肢は避ける傾向。

間違いを避けるため、自律性やグループの状態を保持し、やり直せない判断を避ける

- 現状維持バイアス:何か問題が出ない限り、現状維持を望む傾向。

- 社会的比較バイアス:自分よりも精神的、或いは肉体的に優れているように見える者に対して敵意を持つ傾向。

- おとり効果:実際には選ばれることのない選択肢を混入させることによって、意思決定が変わる効果

- 心理的リアクタンス:他人から選択を強制されたりすると、例えそれが良い提案であっても反発する傾向。

- 逆心理:望まないふりをしつつも、相手にそのことをするように仕向ける方法

- システム正当化バイアス:現状のやり方に例え問題があったとしても、未知のわけのわからないやり方を選択をするよりも、知っている現状のやり方を選択しようとするバイアス。

完了させるために、すでに時間や労力を費やしたものを終わらせる傾向がある

- バックファイア効果:他者が不当性を証明しようとすると、逆にますます信念を深める傾向。

- 剝奪忌避:既に手に入れた物を手放す事を、非理性的に嫌がる傾向。

- 困難処理効果:時間をかけて読んだ情報ほど、よく思い出す傾向。

- 疑似確信効果:結果が予想通りだとリスクを避けようとするが、結果が思わしくないとリスクを冒そうとする傾向。

- 気質効果:株などの資産が値上がりしたときには売りたがるが、値下がりしたときには売りたがらない傾向

- ゼロリスクバイアス:ある問題の危険性を完全にゼロにする事に注意を集中し、他の重要な問題の危険性に注意を払わない。

- ユニットバイアス:課題を終了する事に注意を集中する傾向。 何であれ、やり終える事に人間は満足を感じる。

- イケア効果:少しでも手間をかけると、出来上がったものへの評価が高まる効果

- 損失回避:利益を得る事よりも、損失を回避する事に集中する傾向。

- 生成効果:単に読んで記憶するよりも、自分で作り出した情報の方がよく記憶できる効果。

- 立場固定:最初に下した判断が合理性に欠けるものであるにも関わらず、それを堅持しようとしたり正当化しようとした結果、その判断をなかなか変えることなく深みにはまってしまう心理状態のこと

- コンコルド効果:これまで費やした費用、時間、人命などが無駄になる事への恐怖から、それまでに行ってきた行為を正当化するために非合理的な判断をするようになる効果。

集中するため、目前の??で関連するものごとを好む

- 身元の分かる犠牲者効果:一人の子供が井戸に落ちたら世界は救出のために大騒ぎするが、大気汚染で数万人が死んでも大して騒ぎにならない。

- 新しさに訴える論証:主題が現在または未来の流行もしくはファッションに適合しているので正しいと見做す論証

- 双曲割引:遠い将来なら待てるが、近い将来ならば待てない傾向。

行動を起こすために、私たちがしていることは重要で影響力があるのだと自信をもたなくてはいけない

- ペルツマン効果:シートベルトやエアバック、オートブレーキシステムなどの安全装置があることで逆に運転に注意を払わなくなり、事故発生率が上がってしまう

- リスク補償:リスクが高い時は安全な行動をするが、安全になるとリスクの高い行動を取る傾向。

- 努力の正当性:努力して(コストを費やして)手に入れたものが価値のないものであった場合,不協和が生じるので,手に入れたものの価値を高く見積もることにより,費やした努力を正当化しようとすることを意味する。

- 特性帰属バイアス:自分は状況に応じて臨機応変に対応できるが、他人は状況が変わっても同じ対応しかできないだろうと考えるバイアス。

- 防衛的帰属仮説:事故などのニュースを聞いた時、被害が大きいほど、或いは被害者が自分の立場と似ているほど、より加害者の責任が重いと考える傾向。

- 根本的な帰属の誤り:個人の行動を説明するにあたって、気質的または個性的な面を重視しすぎて、状況的な面を軽視しすぎる傾向を言う。

- 優越の錯覚:自分の資質を過大評価し、他者の資質を過少評価する傾向。

- コントロール幻想:実際には自分とは関係のない現象を、自分がコントロールしていると錯覚する。

- 行為者・観察者バイアス:人間は人の行動を根拠なくその人の「種類」によって決定されていると見る傾向があり、社会的かつ状況的な影響を軽視する傾向がある。また、自身の行動については逆の見方をする傾向がある。

- 自己奉仕バイアス:成功を当人の内面的または個人的要因に帰属させ、失敗を制御不能な状況的要因に帰属させること。

- バーナム効果(フォアラー効果):誰にでも該当するような曖昧で一般的な性格をあらわす記述を、自分だけに当てはまる正確なものだと捉えてしまう心理学の現象。

- 楽観主義バイアス:悪い事は自分には起きないと考える傾向。

- 自己中心性バイアス:他の人がしたことよりも、自分のしたことを過大評価するバイアス。

- ダニング=クルーガー効果:知識のない人ほど自分は能力があると思い込むという仮説。逆に、知識や能力の高い人は、周囲も自分と同じ程度の能力を持っていると思っているので、自分はまだまだだと感じるという。

- レイク・ウォビゴンバイアス:「自分は他の人と比べると、平均以上である」と自己評価を過大に捉えるという基本的な帰属の錯誤を生み出す認知バイアスのこと

- 難易度効果:難しい問題は難易度を低く見積り、簡単な問題は難易度を高く見積もる傾向。

- 偽の合意効果:自分の態度や行動を典型的なものと考え、同じ状況にあれば他者も自分と同じ選択や行動をするだろうと考えるバイアス。

- 第三者効果:自分はマスメディアの情報にあまり影響されないが、他人は影響されやすいと考える傾向。

- 社会的望ましさバイアス:社会的に望ましい側面のみを報告し、望ましくない側面を報告しない傾向。

- 自信過剰効果:判断の主観的な自信が、客観的な実際の評価よりも高くなる傾向。

Too Much Information(情報が多すぎる)

すでに記憶にあるが、頻繁に繰り返されるものに気づく

- 可用性ヒューリスティック:認識、理解、決定の際に、思い出しやすい情報だけに基づいて判断する傾向。

- 注意バイアス:繰り返し思考する概念については、より注意して観察する傾向。

- 真理の錯誤効果:間違った情報や大げさな情報でも、何度も報道されているうちに本当だと考える効果。 初めて知った主張よりも、既に知っている主張を正しいと考える。 「ウソも百回つけば本当になる」とも言う。

- 単純接触効果:繰り返し接すると好意度や印象が高まるという効果。

- 文脈効果:前後の刺激によって、印象の残り方が変わる現象。 マーケッティングの際には重要な効果。

- 検索誘導性忘却:ある項目を検索することにより,その項目と関連 した項目が後のテストにおいて想起されにくくなるという現象

- 気分一致バイアス:良い気分の時には良い情報を、悪い気分の時には悪い情報をよく思い出す傾向。

- 頻度錯誤(パーター・マインホフ効果):一旦気にし始めると、急にそれを頻繁に目にするようになる錯覚。

- 感情移入ギャップ:怒ったり恋愛したりしている時に、その感情を持たない視点で考える事ができない傾向。

- 怠慢バイアス:悪事を実際に行動する方が、重大な怠慢よりも罪深いと考える傾向。

- 基本比率の錯誤:イメージしやすい特殊な数字には敏感に反応する一方で、統計的な一般的な数字は無視する傾向。

奇妙なもの、面白いもの、視覚的に象徴的なもの、擬人化されているものは、そうでないものよりも目立つ

- 奇異性効果:通常の出来事よりも奇異な出来事の方がよく覚えている傾向。

- ユーモア効果:面白く説明した方が、つまらない説明よりも記憶に残りやすい傾向。

- アイソレーション効果:目立っている物が記憶によく残る効果。

- 画像優位性効果:文字列よりも画像の方が記憶しやすい効果。

- 自己関連効果:自分に関係のある事はよく覚えている現象。

- ネガティビティ・バイアス:ポジティブな情報よりもネガティブな情報の方が、行動に強い影響を与えるバイアス。

何かが変化したときに気づく

- アンカリング:先行する何らかの数値(アンカー)によって後の数値の判断が歪められ、判断された数値がアンカーに近づく傾向のこと

- 保守化バイアス:新しい証拠を提示されても、信念が十分に変更されない傾向。

- コントラスト効果:比較対象によって評価が変わる傾向。 マーケティングでよく使われる。

- 区別バイアス:二つ選択肢を別の機会に評価すると似ていると感じるが、同時に評価すると似ていないと感じる傾向。

- フォーカス効果:最初に接した情報に引きずられ、物事の全体像ではなく一部分の側面しか見ようとしない傾向。

- フレーミング効果:同じ情報を異なる言語表現で伝達すると、異なる意志決定をする効果。

- 貨幣錯覚:実質値ではなく名目値に基いて物事を判断してしまう傾向。

- ウェーバー・フェヒナーの法則:量が多くなると、変化に気づきにくくなる傾向

自分の信念に一致する情報を信じやすい

- 確証バイアス:仮説や信念を検証する際にそれを支持する情報ばかりを集め、反証する情報を無視または集めようとしない傾向。

- 直接立証バイアス:仮説を直接立証する事に注意を集中し、間接的に立証しようとしない傾向。

- 購入後の合理化:買った物は良い物だと考える傾向。

- 選択支持バイアス:「自分の選択は正しかった」と思い込む傾向。

- 選択的知覚:不愉快な情報や、それまでの信念に反する情報はすぐに忘れる傾向。

- 観察者期待効果:観察者が期待する効果を観察する観点で解析し、無意識のうちにデータを誤って解釈する傾向。 観察者効果の一種。

- 実験者バイアス:自分の予測と一致するデータを重視し、反するデータを無視する傾向。

- 観察者効果:観察者が見出すことを期待している行動を意識しすぎて、それ以外の行動に気づかないという測定における誤差である。

- 期待バイアス:情報の聞き取り手が、相手からの回答を、自分の期待にそって誤って記録する場合がある。これは特に微妙なニュアンスの回答の場合に起きやすい。

- ダチョウ効果:危機の存在が明白であるにも関わらず、そのような問題は存在しないように考える傾向。

- 主観的承認:ある情報を聞いた時、自分の信念がそれが正しい情報、或いは関連がある情報であると要求する場合、その情報を正しい或いは関係があると考える傾向。

- 持続的影響効果:要約撤回されたイベント関連の誤った情報は、イベントに関する後の推論に影響を及ぼし続けることがよくあります。これは、継続的な影響効果として知られています。

- センメルヴェイス反射:通説にそぐわない新事実を拒絶する傾向、常識から説明できない事実を受け入れがたい傾向。

自分よりも他人の欠点に気づきやすい

- バイアスの盲点:他人の判断におけるバイアスの影響を認識できる一方で、自分自身の判断に対するバイアスの影響を認識できないという認知バイアスである

- ナイーブ・シニシズム:自分より相手の方が自己中心的だと考えるバイアス。

- ナイーブ・リアリズム:自分だけは他者と違って、外界の現象を認知バイアスに囚われる事なく客観的に見ていると考えるバイアス。

Not Enough Meaning(意味が足りない)

少ないデータにも物語やパターンを見つける傾向がある

- 作話(さくわ):宣言的記憶の欠如した記憶を、その他の記憶や周囲の情報で埋め合わせようとした際に、文脈を取り違え、覚えていないことを覚えているような感覚になり間違った事を話してしまう心理現象である。

- クラスター錯覚:ランダムな現象に一定の法則があるように錯覚する傾向。

- サンプルサイズに対する鈍感さ:少数のサンプルを調べただけで信念が形成される傾向。

- 確率の無視:不確かな状況の元では、確率の低い出来事は過度に意識されるか、完全に無視されるかのどちらかである傾向。 確率の低い出来事が重なって起きる可能性も無視される傾向。

- 事例証拠の誤用:個人経験や特殊例に基づいて真であると主張する推論。利用可能性ヒューリスティックとの相乗効果で強い心理的効果を発揮し、「早まった一般化」という人間の最も陥りやすい誤謬へ導く。

- 妥当性の錯覚:後から得られた関連する情報が、主張を補強する情報であると考える錯覚。

- 仮面男の誤謬: 例:仮面男

- 証人は仮面男が盗んだと証言している.

- ハイド氏が仮面男である.

- したがって,証人は,ハイド氏が盗んだと証言している.

- 証人は,ハイド氏が盗んだとは言っていない.このように,statement中の等価 な事物を置き換えた場合,錯誤が生じることがある.

- 新近性錯覚:単語や用法が、最近使われるようになったと考える傾向。

- ギャンブラーの誤謬:個人的な主観によって確率論に基づいた予測を行わない傾向。

- 熱い手の誤謬:賭博など、ランダムなイベントでうまく行くと、次もうまく行くと考えて止められない。

- 錯誤相関:相関がないデータに相関があると思い込んでしまう現象。

- パレイドリア:無作為あるいは無意味な情報の中から、普段からよく知ったパターンを思い浮かべる現象。

- 擬人化:動物、物体、抽象的概念などの特徴を人間の感情や行動等に例える傾向。

ステレオタイプ、一般性、および職歴を利用して特徴を推測する

- 集団の帰属の誤り:構成員の特徴は集団全体の特徴を反映し、集団の意思決定は個々の構成員の選択を反映すると錯覚するバイアス。

- 究極的な帰属の誤り:好きな内集団のメンバーの行動は、その人の好ましい性格により行われたと考え、嫌いな外集団の行動は、好ましくない性格により行われたと考えるバイアス。

- ステレオタイピング:集団の構成員には特定の特徴があると考える傾向。

- 本質主義:一定の集団やカテゴリーには超時間的で固定的な本質が有り、それによってその内実が規定されていると想定する傾向。

- 機能的固定:「本来こうやるべき」という固定化した考えが問題解決を妨げる傾向。

- モラル信任効果:自分のモラルが他者に信任された場合、多少非倫理的な行動を犯しても他者は許すであろうと考える傾向。 地位の高い有名人が信じられない非倫理的行動を行う理由はこのバイアスが働いている可能性がある。

- 公正世界仮説:この世界は人間の行いに対して公正な結果が返ってくると考える傾向。

- 誤謬家の誤謬:仮定が誤謬なので結論を偽とする。 しかし、仮定が偽でも結論が偽とは限らない。

- 権威バイアス:権威のある人や専門家の言動はすべて正しいと思い込み、深く考えずに信用してしまうこと。

- 自動化バイアス:作業の自動化に過度に傾斜し、自動化システムの生み出す問題に悩まされる傾向。

- バンドワゴン効果:ある事柄が流行しているという情報を知ることで、その事柄に関心のなかった人にも支持される現象

- プラセボ投薬:効き目ある成分が何も入っていないくすりを服用しても、患者さん自身が、自分が飲んでいるくすりは効き目があると思い込むことで、病気の症状が改善する効果。

よく知っているか、好きな人やものを思い浮かべる

- 外集団同質性バイアス:自分の所属する集団の多様性が他集団よりも高いとみなすバイアス。

- 人種効果:異なる人種の顔の記憶が同じ人種より難しい傾向。

- 内集団バイアス:自分が属している集団には好意的な態度をとり、外の集団には差別的な態度をとるバイアス。

- ハロー効果:ある対象を評価をする時に顕著な特徴に引きずられて他の特徴についての評価が歪められる現象のこと。

- チアリーダー効果:集団内の人間が実際よりも魅力的に見える傾向。

- ポシティビティ効果:好意を持つ人物の良い行動はその人の内的な要因に帰属させ、悪い行動は外的な要因に帰属させる傾向。

- NIH症候群:ある組織や国が、アイデアや製品の発祥が別の組織や国であることを理由に採用しない、あるいは採用したがらない傾向。

- 反射的逆評価:相手の意見を反射的に低く評価する傾向。

- 戦いの軌跡効果:普段から行っている作業の苦労を過少評価し、初めて挑戦した作業の苦労を過大評価する傾向。

数や確率を単純化して考えやすくなる

- 心理会計:同じ金額でも「稼いだ方法」や「お金を使う目的」によって、無意識にお金の重要度を分類してしまう心理現象のこと。

- 可能性に訴える論証:「ユニコーンがいた可能性は否定できない。だからユニコーンは存在した」とする論証。 「不可能性の証明」(Proof of impossibility, Negative proof)が極めて困難である事を利用する誤謬。

- 正常性バイアス:自分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評価したりしてしまう人の特性。

- マーフィーの法則:先達の経験から生じた数々のユーモラスでしかも哀愁に富む経験則をまとめたもの

- ゼロサム・バイアス:誰かが利益を得れば、誰かが損をすると考える傾向。

- 生存者バイアス:現在残っている物だけを調査し、淘汰された物を調査しないために誤った信念を持つ傾向。

- 劣加法性効果:全体が起きる可能性は部分の可能性よりも低いと考える傾向。

- 小銭効果:大きな金を与えても使いたがらないが、小さな金を多く与えるとより多く消費する傾向。

- マジカルナンバー:人間が短期記憶に保持できる情報の数は7±2(7を中心としてプラスマイナス2、つまり5~9)である

他人が考えていることを私たちは疑っていると思う

- 透明性の錯覚:他者が自分を把握する能力を過大評価する傾向。また、自分が他者を把握する能力を過大評価する傾向。

- 知識の呪い:専門知識を持つ集団は、その知識を持たない人達の考えを想像する事ができない傾向。

- スポットライト効果:自分の外見や行為が他者に注目されていると過度に考える傾向。

- 外部動機付けバイアス:他者には外発的動機づけがあり、自分には内発的動機づけがあると考えるバイアス。

- 外部代行者の錯覚:自分の嗜好や性格が自分自身の性質ではなく、外部代行者(尊敬する者など)の影響によって生み出されたと考える傾向。

- 非対称な洞察力の錯覚:自分は他者をよく知っているが、他者は自分の事をよく知らないと考える錯覚。

現在の考え方や仮定を過去と未来に投影する

- 望遠鏡効果:過去の出来事を実際よりも近い出来事と思い込みやすい傾向。

- バラ色の回顧:過去の出来事を、その時点での評価よりも良い評価の記憶として思い出す現象。

- 後知恵バイアス:物事が起きてからそれが予測可能だったと考える傾向。

- 結果バイアス:結果に至るプロセスよりも結果のみを重視する傾向

- 道徳的運:運の良し悪しを、道徳の良し悪しに結びつけて考えるバイアス。

- 凋落主義:社会や組織が凋落しつつあると考える。過去を美化し、将来を悲観する傾向。

- インパクトバイアス:将来経験するであろう事件の衝撃や時間を課題に推測する傾向

- 悲観主義バイアス:落ち込んでいる時には、さらに悪い事が起きると感じる傾向。

- 計画の誤謬:計画の達成にかかる時間を実際よりも短めに見積もる傾向。

- 時間節約バイアス:高速走行の時に更にスピードを出そうとするのに対し、低速走行の時にはスピードを上げようとはしない。

- イノベーション推進バイアス:実際は欠陥がある発明にもかかわらず、社会全体が新技術の有効性を過剰に楽観的に考える傾向

- 投影バイアス:他の人が自分と同じように考え、自分の意見に同意するはずだと考えるバイアス。

- 自制バイアス:自分の自制心を過大評価する傾向。

- 自己一貫性バイアス:人は自己を一貫したものとしてとらえる傾向があり、自己一貫性動機と呼ばれる。これは他者の行動や考え方に一貫性がない場合に、その相手を信用できないと判断することに関係しているとも言われている。

コメント